中国足坛大降薪?真相远比你想的复杂

中国足球大降薪?都是疫情的锅吗?这背后,真相又是什么?

文 / 宋鑫宇

编辑 / 郭阳

全球体育大停摆,中超也未能幸免。在被无限拉长的休赛期里,除了对于开赛时间的讨论以及恒大的一系列抗议罚款、开除于汉超以及开工10万人新球场的神级操作之外,「降薪」成为了多数球队最为关注的话题。

CBA高管降薪多至三成,欧洲足坛普遍降薪,FIFA发布公告同意降薪之后,相关的讨论也快速在中国俱乐部当中蔓延。

很快,在4月9日的足协工作会议上,各方达成「合理降薪」的共识。目前的悬念只剩下具体的降薪额度,球员、教练还等待着俱乐部与足协协商执行的细节。

很有意思的一点是,虽然欧洲俱乐部在是否降薪的事情上,FIFA、足协、球队、球员各方之间反复扯皮了很久,但是降薪的细节制定却很快完成。

而反观国内,自从4月9日达成降薪共识之后,究竟如何执行却迟迟没有结论,直到现在也没有任何一家球队给出具体的减薪方案。

唯物辩证法认为,世界上一切事物都不是孤立存在的,同样的,关于中国足球的降薪,也远远比你看到的要复杂的多。

无所谓的俱乐部

细细数来,欧洲足坛全面停摆不过一个月的时间,听到关于俱乐部收入锐减、破产,球员身价暴跌的新闻数不胜数。而反观国内,疫情之前出现大面积球队破产、退出的中甲、中乙反而在疫情停摆之中渐渐稳定了下来。

事实上这是双方不同的经营模式造成的,对于绝大部分欧洲球队来说,维持俱乐部生存的全部收入都要基于「比赛」进行,不管是门票、比赛日收入、赞助、转播分成还是周边产品的售卖,没有比赛就没有市场,没有市场就失去了生命线。

因此对于欧洲球队来说,给球员和工作人员降薪成为了必须的求生手段。但是对于国内球队来说,市场开发原本就远逊于欧洲,比赛日收入更是可望而不可及。

即便球票收入不菲的国安、恒大、鲁能等球队,按照上赛季平均数据计算,这些收入扣除比赛日主场的安保等一系列费用后,盈余也所剩不多。

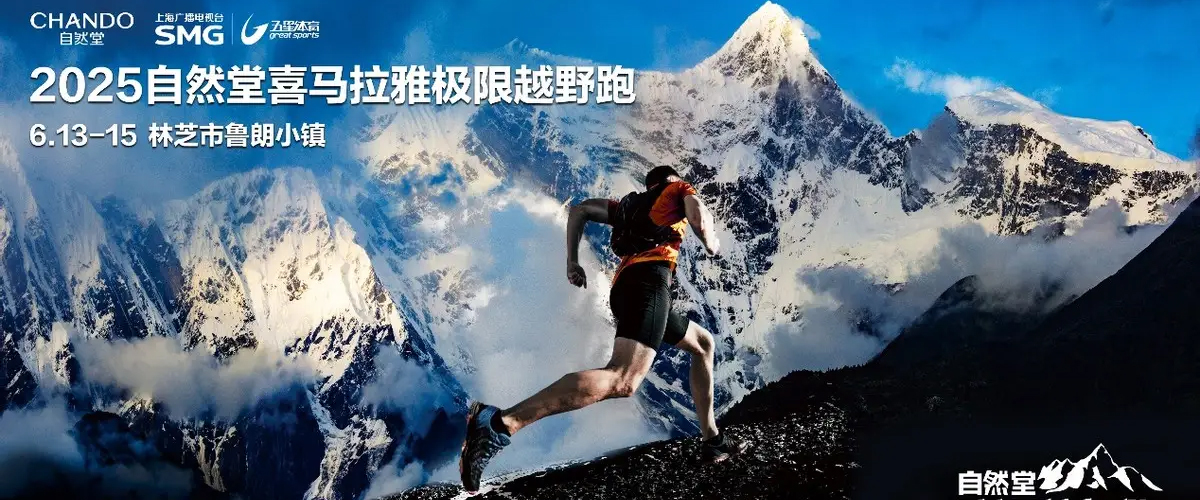

2019赛季中超球队上座、票价数据(氪体制图)

除此之外,上赛季各支中超球队应得到的联赛分红为6400万人民币,然而由于中超公司被拖欠应付款,这笔分红也根本没有如数发放给俱乐部。根据上港集团近日公布的年报,2019年上海上港俱乐部总营收达到20亿,虽然并没有公布细节,但是简单对比不难发现赛事相关的收入只占整体营收中的一小部分。

也就意味着,对于更多的国内球队来说,生存状况完全要依赖于母公司的经营状况——也就是说,运营的好坏,完全依赖于 「投资」。

去年春天,建业地产主席兼执行董事胡葆森在业绩发布会上提出建业地产年度销售总额冲击千亿的目标。一年之后,根据建业集团最新发布的2019年年报,除了进入千亿俱乐部车尾的「录取通知书」,放在建业集团面前的还有同样破千亿的总负债。

母公司发展低于预期,手头不宽裕。也就让建业俱乐部过起来紧巴日子,在今年转会市场中的很长一段时间内,建业是除旋涡中的天海之外,唯一没有引援的中超球队,甚至于疫情期间第一家公开表示「可能将会有经营困难」的球队,正是河南建业。

不过,对于更多具有国企背景或者财大气粗的俱乐部来说,降薪的影响其实不大。恒大近日正式开工的新球场,仅仅是地价就花费了许老板68亿人民币。要知道,从财报上看,恒大俱乐部在2013年到2018年间,就总计亏损了44.41亿元,即便是王健林来看,这也是44个「小目标」了。

亏损如此严重,尚且大手笔的花钱,可见对于很多球队来说母公司的投资要比球队自主经营来的重要的多,对于中国足球来说,很多时候这笔钱并非被视作球队的运营成本,而其实是母公司的广告成本。

投资足球对于恒大来说也是一种企业宣传,因此亏损理解成宣发经费就可以了

同时据氪体记者理解,很多俱乐部的赛季预算在去年底就已经做完并审批完成,大部分的资金也已经到位,剩下的不过是联赛中发生的差旅、可能产生的奖金以及后续工资的支出。

因此,在FIFA出具有关降薪的指导原则之前,国内并没有关于降薪的预兆。有中超球队经理也坦诚的表示,在此之前球队并没有降薪的想法。

换句话说,该花的钱、要花的钱已经提前准备好了,对于投资方来说降薪虽然不会带来什么本质上的影响,但是能省一笔总是好的,因此俱乐部们很乐于与足协达成这样的一致。

一石二鸟的足协

但对于足协来说,借此机会降薪则会是具有战略意义的一步棋。过去几年中连续出台限薪令、试图让中国足球市场能健康发展的足协,始终无法真正触及到转会市场和球员高额薪水的泡沫。

太多的规避手段以及球队之间的竞争,转会费和薪水依旧居高不下,原因很简单——说到底,交易桌的双方还是球队与球员,你足协再怎么出文件也难以插手。

而FIFA出台关于降薪的文件,等同于给足协提供了一个直接坐上台面的筹码。

对于足协来说,这是一次难得的「强制执行」机会。通过降薪细则的谈判与制定,足协可以大致估算出球队与球员间关于薪水待遇的平衡点,以及各支球队的准确工资构成。

因此,相比于国外球队的具体减薪方案由俱乐部和球员两方协调,国内依旧由足协主导完成。在中国足协官网宣布各队就合理降薪达成共识的通知中,明确表示「具体的减薪方案指导意见将由中国足协组织职业俱乐部、球员、教练员代表及法律专业人士在内的工作组制订并公布。」

事实上,作为中国联赛的实际管理者和运营者,足协「不愿意」也「不能」彻底放权给球队们。

「不愿意」是说,中国足球联赛所带来的经济利益,以及中国足球可能的政绩要求,都是足协不愿意彻底放权的根本原因。

而「不能」则是说,在当下的中国足球大环境下,放权后难以预料到俱乐部可能的动向。

举个列子,以当下国内联赛的竞争力和影响力,绝大部分外援选择到中国踢球的最大动力就是高工资,若统一降薪,失去了收入优势,球队们势必难以留住外援。那么俱乐部们会不会达成共识,以某种特殊的等价物补贴外援工资?

若完全交由球队们组成的联盟决定,可能势必将会面临这种「默契」的存在。

而当足协能够参与到这一系列规则的制定当中,那么在一段时间的降薪和联赛停摆后,或许能够完成一定程度上的调控作用,让球员的身价和市场价值趋近于希望中的水平,也会让国内球员市场的泡沫得到进一步的缓解。

利益攸关的球员

由此看来,在直接利益相关的三方中,唯一反对降薪的只有球员。

道理很简单「我一没停训、二没犯错,为什么就要降我的薪?」

就像前文所说的,实际上各方都没有受到实质性的损失,却选择让球员在疫情期间降薪,或许有失公允。

分开来看,对于中超球队的主力队员们来说,长期稳定的高收入,保障了短时间内降薪并不会对他们产生什么影响,多年积蓄和投资,也能保证他们吃喝不愁。

根据企查查资料,刚刚遭恒大开除的于汉超名下共有6家公司,遍布科技、体育行业,哪怕职业生涯就此结束,未来生活收入依然不会少很多

但是即便如此,过惯了好日子也会让他们在心理上也很难愿意接受降薪,况且在国内足球的大环境中,球员实际上属于弱势群体,降薪之后未来能否在恢复原状也会是球员们的一个担忧,

而对于很多的中甲、中乙以及中超边缘球员来说,由于球队资金实力和球队地位,决定了他们工资待遇就不高,失去联赛也意味着失去了一年的工作上升机会,球员生涯的黄金时段原本就不长,白白浪费了一年再降薪是很难接受的。

不光是国内球员有这样的想法,英超官方首次提出要「整个联盟降薪30%」时,就遭到多数球员的攻击,认为俱乐部降薪只是为了省钱,但并未真正照顾到受更大影响的人,包含俱乐部基层员工。

英超球员工会表示:「不是不愿降薪,而是想把钱回馈社会,为疫情出一份力。」球员工会则同样反对单方面降薪,他们指出,英超球员工资中所缴纳的税款是英国政府诸多公共服务支出的重要来源。而降薪更多是给老板的腰包省了钱,没有真正的为对抗疫情做出贡献。

同样对于中国俱乐部,降不降薪都不能缓解亏损,那么国内球员们自然也就不愿降低自己的薪水。

「最快下周出结果」,这句话似乎成了近一段时期大家报道足协政令时的口头禅。从天海转让到各级联赛参赛球队名单、从职业联盟筹备情况再到降薪办法,虽然这些问题或多或少都由疫情引起,但是为理解决问题所要平衡的各方利益却远远比你想的要复杂的多,这也是为何,很多消息在新闻的所谓「下周」之后,都还没有进一步的消息。

对于足协来说,「降薪」或许只是手段,而不是目的,如何借此机会戳破中国金元足球的泡沫,或许才是足协的真正目标所在。