郝海东的底色和底气

在网上,力挺方方是需要一定的勇气的,否则被举报了,饭碗都成问题;但还不止于勇气,拥有常识在当下显得愈加珍贵,才不会被情绪带偏走上迷途。

这更多是知识分子的事。但他们大多沉默不语。

这时,一个叫郝海东的前足球运动员站出来支持方方,你是不是有点吃惊?不止于此,他还大谈“国运不等于朝运,朝代不代表国家,但凡是朝代就有更迭,有开始必然就有结束”“千万要学会独立思考,不要成为应试教育体制下的流水线产品”等等。

在常人眼里,运动员四肢发达,头脑简单,而郝海东的知识光谱令人眼亮,他不仅拥有勇气,还有常识。

这是他发声的原因吗?他说话的底气从何而来?

如果不是约稿,我恐怕不会主动来回应编辑的这些问题。原因之一,我是近年来惟一深度采访过郝海东的记者。

去年五月,我在青岛专访了郝海东和叶钊颖夫妇。转眼一年过去了。我相信,这个凛冽的冬春,有很多人像我一样,有点晕眩,不适应。许多原本属于常识的认知和判断,忽然间被诘难。在跟同学、亲友激烈地分享、讨论、碰撞之后,吃惊地发现原来彼此思想上的分野如此之深,沟通失效带来的隔世之感甚至大过了日常生活暂停的冲击。

这也是人们面对郝海东所产生的现实一种。

喊话许家印

先回到这次整个事情的“舆情起点”,郝海东在微博上喊话许家印,要求俱乐部尊重劳动法,不要把球员当工具。他认为于汉超涂改车牌,应当接受罚款和行政拘留,但俱乐部不能按照队规将其开除。

他说的对不对?我特别咨询了一位擅长体育争议解决的律师朋友。这位朋友用“惊艳”来形容自己最初看到郝海东相关发言的感受。

网上常有人留言给郝海东,“你懂法律吗?”我想真正懂的也不多,我就把专攻体育法的律师原话贴出来(有删节),咱们一起学习下,涨点儿知识(职业律师即便是交流,也是法言法语,感受下)——

(1)《劳动法》或者《劳动合同法》并不当然适用职业球员。现在越来越多的法院都认同足球是专业行业,所以应该由行业协会(而不是法院与劳动争议仲裁委员会)来管辖职业俱乐部与球员之间的关系,适用行规。

……

举个例子,我处理过的案件里,外国教练和中国俱乐部的合同里规定了“俱乐部一方有权单方面提前解除合同,最多赔偿三个月”。俱乐部以为可以想开除就开除,顶多赔三个月就了事,反正符合协议里的限定。但是外国教练诉到FIFA的结果是,FIFA不认可这样的条款,因为这样的约定违背了FIFA的合同稳定性原则,过度限制了一方权利,导致双方权利明显失衡,无效。最终,FIFA判令中国俱乐赔偿该外国教练剩余的合同价值。

(2) 郝董说的“尊重一下劳动法”,他的意思应该是指尊重法律和足球业行规(而不是具体指《中华人民共和国劳动法》或者《劳动合同法》)。因为根据上文提及的足球业行规,解约的正当性如果由足球管理机构(FIFA)与体育界的最高裁判机构(CAS)审视,不会只看球员合同或内部规定。如果合同条款或内部规定违背了FIFA/CAS案例树立的原则以及瑞士法基本原则,会被认为是无效的。这也是体育类争议特别有意思的一点——在合同和内部规定之上,永远还有“国际规则“与“瑞士法”对其进行约束,确保各国的运动员、球员、俱乐部以及协会都能按照统一国际标准参与国际体育事务。而负责执行最高位阶规则的裁判长,就是CAS。于汉超这个事如果限定在国内解决,估计不会按我以上描述的方法判。但如果他不服决定争辩到底,理论上可以上诉到CAS。CAS就会按我刚刚说的方法来衡量了。

(3)郝董不是专业法律人士,他也许分不清这些国际规则与球员。合同、队规之间的复杂关系,仅是出于朴素的正义感和资深职业球员的直觉发声。但是他能一针见血指出“这个行为够不够解除合同的程度”,其实是稳准狠地点出了这类争议的要害。即便是专业法律人士,如果对涉外体育争议没有一定经验的话,也不见得具备他这样的敏锐,所以我感到惊艳。

(4)他提出“如果投资方要求成立职业联盟,那教练员运动员必须成立工会”更是深深触动了我。因为这是不少中国球员面临欠薪或者俱乐部失去注册资格后陷入窘境的源于,他的话里也透出“劳资双方权利义务均等”的可贵精神。

把郝海东所有的发言都归为“开炮”,提醒他术业有专攻的网友,看完这一大段,可能也要重新打量一下这位中国职业足球的参与者和见证人。

文凭不等于水平

“你也就上过小学三年级”,有些网友很不忿,小学没毕业凭啥四处指手画脚,并且不仅说人家C罗,还天天关注雪花和雪崩,谈论公民社会,“一个踢球的,你懂啥?”

即便郝海东早就以爱读书扬名,但始终没人相信这个自言“三年级就没有同学”的运动员能有什么真知灼见。

“文凭不等于水平”,我翻看去年的采访录音整理记录,看到这句话就乐了。

他们那一代的很多成名运动员退役后都会去读书,叶钊颖也在清华大学一口气念了五年,拿到硕士学位,我问郝海东怎么没去哪个大学进修一下,他说,“不需要!我们很多运动员都有所谓的文凭,不止是大学本科,什么硕士博士都很多很多,但是他们很少有阅读的习惯。”

他说自己看书是在八一队就养成的习惯,“虽然我只读到小学三年级,但是两个国家体委科研所的老师(尹怀容、孟宪武)给我们上文化课,我自己也愿意看点儿书。喜欢阅读这点我觉得特别重要,对自己养成独立思考和文化素养提升很有帮助。”

“当一个运动员开始独立思考的时候,他(她)会感觉到自己被愚弄了,不许谈恋爱,结婚要打报告,还有各种奇怪的规定。什么打比赛前收手机、住酒店收遥控器收卫星天线……我们那会儿有一阵儿是不让留长头发,我一直不喜欢留长发,但是我那时候不喜欢他们这么管人,头发长短跟赢不赢球有什么关系?我就故意留胡子,他们找我,‘唉,郝海东你怎么不刮胡子啊……’我说你们管留头发,留胡子也管啊?”

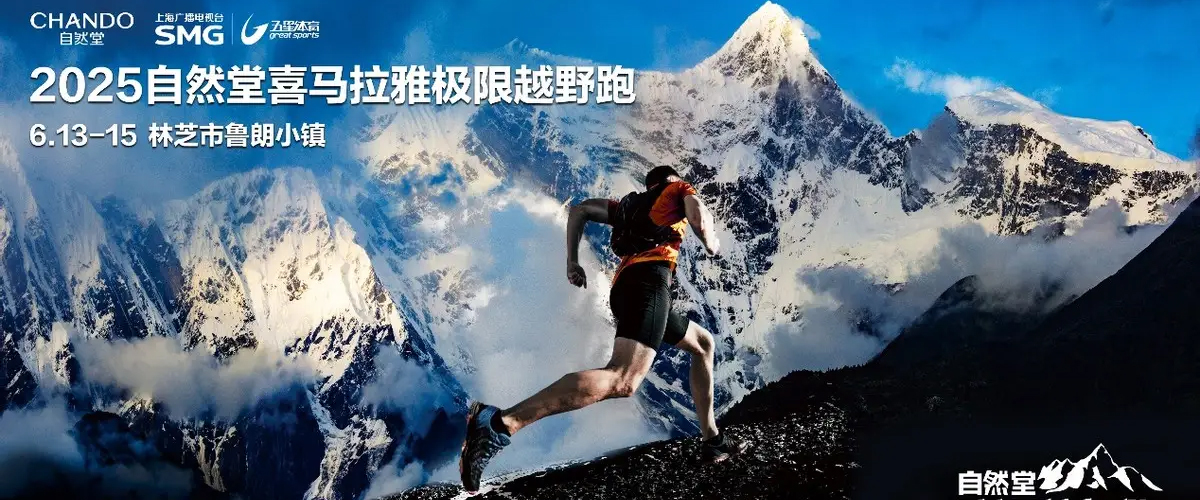

2012年,郝海东与刘国江推广青少年足球

采访的时候,听说当年将他招入八一队的刘国江教练退休后也住在青岛,就去登门拜访了一下老先生,刘教练送我两本他写的书,还告诉我,还有一本对中国足球的系统反思即将出版。八十岁的老人家思维敏捷,他送我的那本《享受足球》里,记录了他们这一代足球人的求索与思考,“不许谈体制改革”、“中国足球不许剖析”、“改良主义用心良苦”,笔锋犀利,思考力和批判精神都非常强。我原本期待他的新作出版,给他做一个单独的报道,但是等了几个月,他告诉我,新书书稿没有通过审查。

见到刘国江教练后,我对郝海东的性格养成有了更多的直观认识,刘教练18岁参军加入八一青年足球队,也没有受过系统教育,但是热爱读书,终身学习,他骄傲地告诉我,自己写了五本书。郝海东十岁进八一队,在他27岁转会加盟万达之前,受到的都是刘教练“勤动脑、勤动手、勤动笔”的影响,用刘国江教练的话说,“读书明科学,求知争发展”。

职业化的底气

除了爱读书爱思考,郝海东说八一队对他的影响还有正气。

“我十八岁就上一队打比赛,那会老队员都二十多三十多岁,但是教练不用比我年龄大的全国最佳射手,而是用我,这里面没有黑幕,大家都是军人,就因为你自己表现出来这种能力,教练就愿意帮助你,让你成长起来。”那时候,队里的明星是王涛,“如果他喝了酒,刘指导一样禁他的赛。”

一个年轻人在成长的关键时期,遇到正直专业的前辈给予提点,是对成长成才最大的帮助,郝海东感念老一代足球人的专业精神和朴素真诚。足坛元老陈成达曾经给他写信,鼓励17岁的他先安心在八一训练,不要急于进国家队,“我当时还是一个孩子,他已经是亚足联第一副主席了,但他会亲笔给我写信,真诚耐心地给我解释,‘海东,因为你来了可能暂时也打不上比赛,我建议你还是在八一队……’”

“这些东西你可以说跟足球有关的,也可以说是没有直接相关的,他们对一个年轻人成长的真正关注,慢慢的养成了自己对世界的态度。”

“要有控制力”,这是陈成达当年在信中对他的提醒。“这一句话,胜过后来多少奇怪的规定,跑多少圈儿,上多少锁……没有自律,有用吗?”

八一后来的氛围发生了很大变化,但郝海东幸运地赶上了足球职业化。采访中,他说到这段很激动,“我能够一直走到今天就是职业化,如果不是职业化的话,坏了,我不听话肯定会被分配(到地方队),这个事是肯定的。但是我肯定也会打上比赛,因为我有这本事!我在八一队打不了,我去山东,去辽宁队,去吉林,肯定总会找个地儿踢比赛,但运动生涯不一定能延续到35岁。”

2004年中国亚洲杯郝海东带伤上场

职业化让他在九十年代就实现了财务自由,但他始终保持警醒自律,“如果没有毅力,很难做到在人生当中很多节骨眼上、关键点上有控制力。我们是最早职业化,当时讲白了最早挣钱的,我还是我们这一拨人最早挣大钱的那三两个……”他笑言年轻时也不是没有犯过错,但始终心里有一份敬畏,“我没有做过一件危害别人危害行业的事,这点我是肯定的,要不我也不可能走到今天,我也不可能这么坦坦荡荡、毫无顾忌地去说这些东西,你自己的屁股都不干净,你还敢说别人?”

不喜欢“郝大炮”这个称呼

“我坦坦荡荡,说出我真实的看法,对一个事物有判断,有自我的看法,你不能不让我表达吧?我说得是对是错,那是仁者见仁是吧?但是你不能不让人说话。”

郝海东自己非常不喜欢“郝大炮”这个称呼。

“说几句实话,怎么就成了炮轰?我讲真话、做实事,凡事只是希望有逻辑、有理性,怎么就成了离经叛道了?”

去年专访的时候,他也说过自己在表达的时候,“没有骂人,也没有侮辱人”,而今年的网络论战,似乎双方都陷入了混乱之中。

我的那位律师朋友在不断升级的骂战中,也陷入了对郝董印象的矛盾纠结。一方面认为他的观点和敢言难能可贵,但另一方面觉得他与网友较真“缠斗”,甚至为了反击一些人的挑战晒起了优越生活,“这样的姿态似乎不知所谓……”

叶钊颖去年接受采访时很多时候都坐在一旁,笑盈盈地听着郝海东发表着自己对足球运动的见解和对竞技体制的批评,“我们的观点其实是差不多的,只是表达方式不同,我不认为说能解决什么问题,索性就眼不见心不烦,自己过好自己的生活好了。”

而这一次,她也拿起了铁拍助阵。叶钊颖曾经在一条微博里,贴出一个攻击者的留言,对方言辞极为粗鲁。郝海东不是没有经历过这些,中国男足一直是全社会的出气筒,踢球时他曾经被一整面看台的球迷骂过,还有人打标语骂他,只是那个时候,他无法对骂还击。这一次,他似乎铁了心要与冒犯者战斗到底。

公共平台狭窄,气氛也不是那么宽容的当下,公众人物如何做出一个示范,理性宽容地对待大众鲜明的意见差异,是非常有挑战的一个问题。希望郝海东拿出一个完美的表达姿态似乎是一种苛求,但处理过许多复杂争议的律师朋友还是相信理性表达的力量,“郝董可以体会下‘参差不齐乃是幸福本源’,发声时同时也保持一些敬畏之心,会更可爱,也更有可能推动实质的改变。”

我采访的封面故事在杂志推送出来后几个小时,郝海东的微博粉丝就涨了一万。一位同行特意加了我的,告诉我这个稿子改变了他对郝海东的印象。

至于我自己,我始终觉得他是非常难得和宝贵的。5月7日、5月9日分别是叶钊颖和郝海东的生日,世界羽联和国际足联官方微博都推送了生日祝福,两位功勋运动员一边回复着“谢谢”,一边继续对攻击者进行反击,这一幕很中国。

《圣经》里有句话,“快快地听,慢慢地说,慢慢地震怒”。与其被深刻的撕裂感刺痛,不如每个人都从思想和行动上操练起来,把今天舆论场上的冲突、论辩变成学习的机会,学习如何与自己不同的人共处,将这样的文化沉淀为社会的共同资产、道德前提,如同丘吉尔说的,“不要浪费任何一次危机。”

作者简介

徐梅:《南方人物周刊》记者。